Виды толпы в психологии

Содержание:

Способы управления толпой

Идейность. Главная задача «вожака стаи» — создать идею и пустить ее «в массы»

Неважно, какую именно. Поэтому чаще всего на пьедестал выбиваются психически неуравновешенные люди, чьи убеждения и цели невозможно оспорить или опровергнуть

Даже в случае полной нелепости или абсурда.

Деятельность. Есть еще одна черта, отличающая «героев» от остальной массы толпящихся — действие. Они не размышляют, а действуют. Причем чаще встречаются лидеры, сила воли и энергичность которых имеет преходящий характер. Гораздо реже толпой управляют люди, у которых эти качества присутствуют постоянно.

Обаяние. Еще одно качество, без которого невозможно возглавить толпу — обаяние. В его основании могут быть восхищение или страх, личное обаяние или специальные психологические методики, успешность или опыт в определенной области, близкой к интересу толпы. В любом случае она должна слушать своего лидера и внимать.

Знание приемов управления толпой. Большинство людей, которые оказываются на верхушке власти над толпой, интуитивно понимает, что нужно сделать несколько последовательных шагов. Сначала стоит внедриться в нее и понять, чем она «дышит», слиться с ней и убедить, что дышишь с ней одним воздухом, а потом подсыпать ей «огня» в виде возбуждающих ее образов. В идеале же, чтобы управлять толпой, нужно знать особенности ее формирования и основные свойства.

Использование сильных выражений. Толпа понимает и принимает только силу, поэтому разговаривать с ней следует сильными, прямыми, громкими фразами. Преувеличения, повторения, резкие утверждения здесь просто необходимы. Причем чем больше повторять утверждение в той же словоформе, тем прочнее оно врезается в умы слушателей и воспринимается уже как непреложная истина.

- Отвлечение внимания толпящихся на другие цели, события, идеи. Такое разобщение интересов приводит к разобщению и в толпе. Она распадается.

- «Обезглавливание» толпы. Захват или изоляция лидера лишает толпу идеи, которая ее объединяла. И если на его место сразу не придет другой вожак, она превратится в простое сборище народа. Не устойчивое и ничем не связанное.

- Пробуждение разума у участников толпы. Главная задача — напомнить участникам толпы о чувстве ответственности, сбросить пелену внушения и анонимности. Это можно сделать несколькими способами. К примеру, объявить о том, что ведется видеосъемка происходящего или конкретно обратиться к участникам по фамилии, имени и отчеству (можно выбрать наиболее распространенные в данной местности данные).

Значение понятия

Толпа в психологии – это неорганизованное, стихийное скопление людей, которые не имеют общей цели и находятся в состоянии эмоционального возбуждения. Это сборище состоит из разных категорий индивидов, которые отличаются по таким характеристикам: национальность, возраст, социальный статус, семейное положение, профессиональные качества и т. д.

Главным признаком толпы является стихийность. Обычно она возникает в таких случаях:

- сбор людей для эвакуации с места катастрофы,

- скопление жителей города в общественном транспорте или месте,

- военные учения,

- массовые зрелища,

- собрания людей с целью организации протеста (митинги, стачки, демонстрации, шествия) и т. д.

В таком сборище люди имеют одинаковую реакцию на определенные воздействия. Им приходится объединяться между собой на ситуативной основе.

Психология объясняет, что в таком сборище нет никаких зафиксированных норм, моральных установок, табу. Они могут развиваться в определенных группах людей. Проявляются лишь сильные импульсы и эмоции.

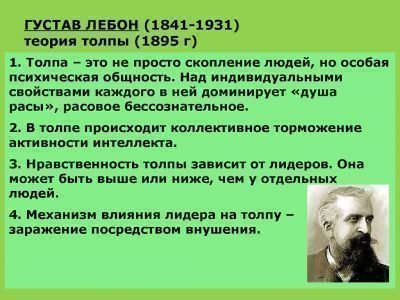

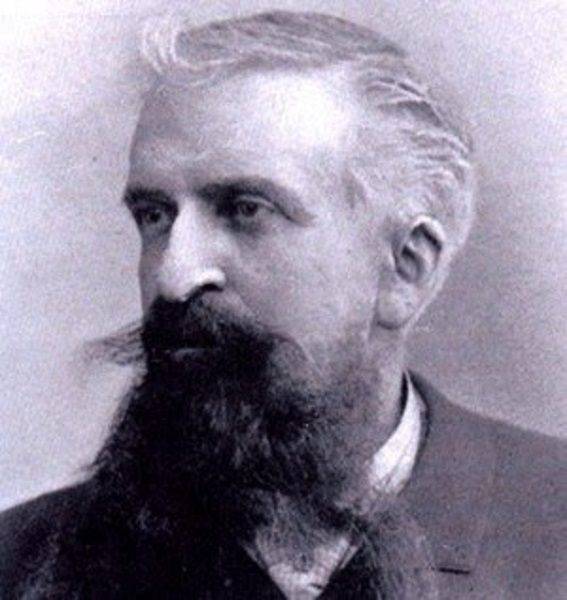

Густав Лебон, теория толпы

Виды толпы

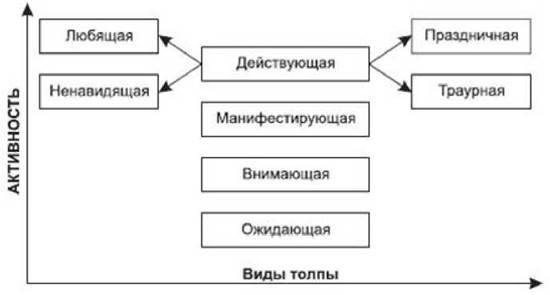

Психология управления толпой строится на понимании различных видов толпы и ведущих механизмов влияния на неё. Различные скопления людей могут отличаться активностью самих участников, т.е. это либо непосредственные деятельные участвующие в событиях, либо публика, наблюдающая происходящее. Активные участники всегда больше вовлечены, легче поддаются внешнему влиянию и управлению, те же, кто просто пришёл посмотреть, менее активны и сохраняют больше индивидуальности. Группа поддержки на концерте всегда способна быстрее включиться в драку за отстаивание имени любимца, чем сидящие в зале.

В зависимости от активности меняется и управляемость толпой, в соответствии, с чем выделяют ещё несколько видов. Абсолютно неуправляемое собрание людей возникает стихийно, оно не имеет ни цели, ни лидера, ни механизмов организации. По силе разрушительных последствий это наиболее страшный вид толпы, поскольку отсутствуют любые механизмы воздействия.

Неконтролируемая стихийная толпа возникает в общественных местах (стадионы и метро, районы стихийных бедствий или массовых гуляний). Эти люди имеют различные цели, оказываясь вместе только по воле случая. Люди, подчиняющиеся конкретным командам одного лидера, относятся к ведомой толпе, где один человек или незначительная группа способны регулировать эмоции большого скопления людей, корректировать их мотивацию и вести в нужном направлении.

Ещё более управляемая толпа – это организованная, имеющая не только выраженного лидера, способного менять её настроение и направленность, но также общие цели и заранее оговоренные места сбора и продолжительности запланированных действий. Это хорошо организованное движение, отличающееся максимальной эффективностью в своих действиях и достигающее любых целей благодаря чёткой внутренней структуре и общим интересам.

По эмоциональному наполнению толпа отличается и меняется так же, как эмоциональная и настроенческая сфера индивидуума. Это может быть агрессивная группа лиц, бунтующая в отношении не устраивающих порядков, это может быть скопление людей, парализованное страхом или паникой вследствие случившихся катастроф.

Эйфорическое скопление людей происходит на концертах или мирных митингах, где основными движущими силами являются эмоции наслаждения и радости. Часто эйфория соприкасается с экспрессией, где главное беспрепятственное и яркое выражение чувств. Экспрессия объединяет людей в группу по общему отношению к кому-то событию, а конвенциональная толпа сплачивается на основе общего когнитивного интереса.

Ещё один момент отличия видов толпы это ее гомогенность. Разнородная толпа чаще всего рождается там, где собрания происходят стихийно, она же обычно и анонимна – там никто никого не знает и все личности стёрты воедино. Там где люди собираются намеренно чаще всего собрание персонифицировано, известны личности, имена, регалии или хотя бы более крупное сообщество, представляемое участниками. Варианты если собрания, объединённые интересами или идеями, подразумевают большую однородность. Есть и искусственное разделение людей на классы и секты, возраста и уровень достатка – это всё пришло из научного мира и представлено толпой только по предварительной договорённости о встрече или совместной акции (церковная служба, митинг, празднование, пр.).

Аспекты психологии толпы

Что представляет собой человек толпы? Совершенно очевидно, что ему приходится перестраивать своё сознание под общие ценности. В людском сборище отдельный человек теряет индивидуальность, перестаёт быть личностью. «Все побежали – и я побежал!». Нередко человек, «возвращающийся» в нормальное окружение, не может внятно ответить на вопрос, почему он производил те или иные действия; действительно, в большой людской массе отдельный человек часто не осознаёт свои действия, подчиняясь некоему коллективному разуму.

Такое коллективное сознание, впрочем, досталось людям от природы. В животном мире коллективное поведение представлено весьма широко. Так, птицы в одной стае одновременно взлетают вверх, как по команде. Муравьи всю свою жизнь руководствуются «единым сверхразумом», который при этом не имеет единого носителя. Смысл такой психической организованности понятен. Ведь муравей по отдельности абсолютно беспомощен; но даже небольшой муравейник может вмещать несколько миллионов особей, которые превращаются в почти непобедимый сверхорганизм. В составе сплоченного коллектива (точнее, сборища) животные могут защитить себя от врагов и конкурирующих сообществ, приготовить долгосрочные запасы пищи, построить мощные жилые и защитные сооружения. В таких условиях автоматически срабатывает побуждение «держаться вместе», даже если оно противоречит индивидуальным интересам членов сообщества.

Первобытные люди, жившие стадами, наверняка вели себя так же. Руководимые инстинктами, эмоциями и коллективным разумом, они не знали о сложных философских понятиях, с которыми постоянно сталкиваемся мы. В наше время критерием разумности считается самостоятельность, способность действовать в одиночку или же свободно объединяться в небольшие группы по конкретным, тщательно сформулированным причинам. Поэтому человек толпы сегодня кажется нам неразумным, сошедшим с ума, диким придурком. В самом деле, в огромном стихийном сборище в человеческом существе умирает человек как таковой (мыслящая, сознающая, созидающая сущность) и пробуждается дикий зверь, биологическое начало (сущность, ведомая простейшими физиологическими побуждениями, по «биологической логике» призванными сохранить сообщество).

При этом человек толпы всецело руководствуется эмоциями,, а не рассудком. И чем более бурными и неистовыми являются общие эмоции, тем сложнее отдельному человеку не попасть под их влияние. Чем же можно объяснить то, что человек искренне удивляется безумию толпы, когда смотрит на неё с далёкого расстояния, а затем подключается к всеобщему безумию, оказываясь в таком же сборище? По-видимому, глубинным мотивом этого является ощущение свободы и вседозволенности

Это очень важно – не сами свобода и вседозволенность (которые в стихийном людском сборище, по большому счёту, отсутствуют), а их ощущение

Дело в том, что современный человек является воспитанником цивилизации. По своей физиологической сущности он является обычным животным, имеющим определённые звериные побуждения (хоть в процессе эволюции его инстинкты и подавлены). Но цивилизация накладывает на человека узду, запрещая ему следовать этим побуждениям и навязывая воздержание. В большинстве стран мира современный человек даже не имеет права на физическую самооборону, либо это право сильно ограничено: монополией на насилие всецело владеет государство. Человек невольно чувствует себя подавленным – ведь даже если он избежал нападения злоумышленников, то лишь потому, что его, как маленького ребёнка, заслонило мощное государство.

Психология толпы такова, что она освобождает человека от подобных условностей и даёт ему возможность «раскрепоститься». Здесь можно дать выход скопившимся негативным эмоциям, растерзать врага (действительного или воображаемого), почувствовать себя полноправным хозяином своей жизни. Человек возвращается к своему «естественному состоянию» и может вести себя в соответствии со своими «глубинными побуждениями», которые долгое время приходилось скрывать и подавлять. Это и есть ощущение безграничной свободы, которое в условиях стихийного сборища действует как наркотик.

Бывает, что действие этого наркотика столь сильно, что человек теряет остатки рассудка. И тогда возникает то, что психология толпы именует массовой истерией. В такие минуты, по выражению Бехтерева, сборище ведёт себя «глупее, чем индивидуал, и перестаёт быть совокупностью разумных существ».

Изучение толпы[править | править код]

Историейправить | править код

Исследуется такие явления как бунты, восстания, революции, переселение народов, войны и другие явления связанные с участием большого количества людей.

Социологиейправить | править код

Основной задачей является прогнозирование поведения толпы. При этом не учитываются различия между отдельными членами толпы, рассматриваются явления как среднестатистические.

Психологиейправить | править код

Целью является объяснение механизмов, которые приводят человека в состояние, когда человек подвержен влиянию толпы.

Психическое состояние индивида в толпе характеризуется резким усилением влияния следующих факторов:

- Повышение эмоциональности восприятия всего, что он видит и слышит.

- Повышение внушаемости и уменьшение степени критического отношения к самому себе и способности рациональной обработки воспринимаемой информации.

- Подавление чувства ответственности за собственное поведение.

- Появление чувства силы и сознания анонимности.

Психология толпы издавна занимала умы мыслителей. Гюстав Лебон в «Психологии народов и масс» характеризовал душу толпы таким образом:

| Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе, следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие её, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у индивидов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа представляет собой временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого тела и образующие посредством этого соединения новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми обладает каждая клетка в отдельности. |

Массовая истерияправить | править код

Массовая истерия — явление в психологии толпы, когда согласно русскому психологу, академику В. М. Бехтереву, толпа ведет себя глупее, чем индивидуал, и перестает быть совокупностью разумных существ.

Виды толпы

Социальная психология разработала несколько классификаций этой социальной группы.

Например, по степени организации выделяются такие её виды:

- Стихийная. Она возникает спонтанно, не имеет лидеров и каких-то организаторов в целом. Это может быть, например, сборище людей в метро. Хотя все эти люди собрались по определённому поводу, у этого сборища нет зачинщиков.

- Ведомая. У такой толпы есть подстрекатели, она организована лидерами. Любопытной разновидностью таких сборищ являются флэшмобы, организация которых происходит через интернет. При этом большая группа людей внезапно появляется в одном месте, совершает определённое действие и так же внезапно расходится.

- Организованная. Такая толпа имеет ярко выраженную организацию, упорядоченность. Это понятие ввёл Гюстав Лебон, который считал, что даже такие явления, как рота солдат или заседание парламента, являются разновидностью толпы. Лебон даже приписывал такому сборищу собственную «душу». Многие психологи решительно не согласны с такой концепцией и считают, что толпой следует называть только неорганизованную группу людей.

Делятся такие сборища и по характеру поведения людей:

- Окказиональная толпа: собрание любопытствующих – например, в случае автомобильной аварии.

- Конвенциональная: люди собираются по заранее известному поводу (концерт, футбольный матч).

- Экспрессивная: люди выражают общие эмоции (ликование, протест и др.).

- Экстатическая: участники объяты экстазом.

- Действующая: участники совершают активные действия; это может быть агрессивное поведение, паника, борьба за какие-то ценности, противодействие властям.

Чем опасна?

То, что толпа может быть опасна, ни у кого не вызывает сомнений, она может сносить и крушить сооружения, убивать и калечить противников, затаптывать своих же участников. Она опасна, как для тех, кто находится внутри толпы, так и для тех, кто имел несчастье противостоять ее безумству.

У людей в толпе появляется анонимность и безнаказанность и тут проявляются самые худшие качества отдельных индивидов. Они навязываются всему временному сообществу. И индивиды подчас впадают в транс, сродни гипнотическому, они совершают то, что никогда самостоятельно не совершили бы. Налицо социальная деградация, а иногда и интеллектуальная тоже.

Нагнетается обстановка массовой истерии. И тут нужен сильный лидер, которому бы толпа начала поклоняться и выполнять все его приказы. Доброта воспринимается как слабость, а толпе нужна сила. Ей она беспрекословно раболепно подчинится.

Психическое заражение

Толпа относится к стихийным большим группам, ее деятельность основана на эмоциях. У людей нет общей цели, их всего лишь привлекает зрелище или объект поклонения (отторжения). Для скопления характерно несколько свойств: экзальтированность и эмоциональность. А они приводят к двум важным эффектам — психическому заражению и утрате контроля.

К первому относится действие, позволяющее избежать опасности. В примитивных сообществах толпа считала, что коллективный разум сильнее индивидуального. Хотя человек давно стал самостоятельным, под влиянием эмоций он может подвергаться влиянию социума.

Виды толпы

После того как мы кратко рассмотрели основные характеристики толпы и особенности ее формирования, самое время поговорить о том, какие вообще ее существуют виды. Психологию масс нельзя рассматривать как нечто неизменное, и дальше вы поймете, почему. Разделить толпу по видам можно по разным признакам.

Первым признаком является управляемость, и толпа может быть:

- Стихийной – когда ее образование и проявления происходят сами по себе и ей никто не управляет.

- Ведомой – когда она образована и направляется конкретным лидером.

Вторым признаком толпы служат поведенческие реакции, и толпа может быть:

- Окказиональной – ее основой служит интерес к какой-то причине (событие, происшествие), возникшей спонтанно. Такой причиной может быть драка, ЧП, пожар и т.д.

- Конвенциональной – формирующейся за счет интереса к какому-либо массовому событию (концерт, спортивный матч и т.д.) Такие события обычно заранее планируются, объявляются, рекламируются и ожидаются людьми. Конвенциональной толпой можно управлять, т.к. она действует в рамках заданного регламента. Но управление это всегда временно, а сам регламент не имеет четких границ.

- Экспрессивной – где люди объединяются благодаря одинаковому отношению к событиям или происшествиям (радуются, осуждают, протестуют, возмущаются и т.п.) К этому же виду можно отнести экстатическую толпу, возбуждение участников которой трансформируется в экстаз. Такие толпы можно наблюдать на концертах, карнавалах, во время религиозных действ, повергающих людей в эйфорию.

- Действующей – формирующейся за счет эмоционального единения. Толпа этого вида либо уже совершает конкретные действия, либо готовится к ним.

Действующую толпу в свою очередь тоже можно разделить на несколько видов:

- Стяжательная – участники объединены борьбой за материальные ценности, такие как товары, деньги, продукты питания, сиденья в общественных местах и т.д. Данный вид толпы может образовываться во время акций со скидками, поступления в продажу новинок, дефицита продуктов, часов-пик, банкротства финансовых организаций, стихийных бедствий, катастроф и террактов.

- Паническая – участники объединены массовыми паническими настроениями, мотивирующими к спасению от опасности. Паника людей может быть связана либо с реальной (оповещение об эвакуации и т.д.), либо с мнимой (слухи о теракте и т.п.) угрозой.

- Агрессивная – участники объединены агрессией, направленной на определенный объект. Так, люди могут ненавидеть конкретного человека, расу людей, субкультуру, социальное движение, структуру и т.д.

- Повстанческая – участники объединены недовольством и возмущением работой государственных структур и правительства. Подобные толпы часто становятся мощнейшим оружием в политической борьбе.

Изменчивость толпы определяет такие ее характеристики, как непостоянность структуры, наличие, отсутствие и ясность целей. Поэтому один вид толпы (как и подвид) может с легкостью превратиться в другой. Так что для управления толпой (включая ее дезактивацию) предполагает точное понимание тонкостей ее формирования и поведения. Для этих же целей, а также для общего развития и собственной безопасности нужно знать еще и психологические свойства толпы, о чем и пойдет речь в статье далее.

Этапы формирования

В толпе у человека формируются и проявляются новые качества. Иногда они могут кардинально отличаться от тех, что присущи индивиду в повседневной жизни. Сознательная, умеющая думать и отвечать за свои действия личность исчезает. На ее месте возникает общее чувство, сформированное из идей и предпочтений разных личностей.

В таком случае сборище людей уже не является простой, стихийно созданной толпой. Образуется «коллективная душа» – база для формирования организованного столпотворения. Участники становятся одухотворенными. Они подчиняются всеобщему закону единства толпы.

Согласно поведению коллектива и роли общественного мнения определяют виды формирования групп.

- Толпа. Образуется случайно по поводу разных событий, обычно негативного характера (ДТП, задержание правонарушителя, драка). Типичное место формирования – улица. Поведение массы часто носит агрессивный характер. Через некоторое время в ней может появиться лидер. Но признаки организованности нестабильны. Как только происшествия окончится, толпа расходится.

- Масса. Образование с нечеткими границами. Отличается от толпы более высоким уровнем организации. Ее главный признак – сознательность участников. Характеризуется неустойчивостью. Роль организатора более важна, чем в толпе. Обычно он не выбирается спонтанно, а известен заранее.

- Публика. Отличительная черта – люди собираются с определенной целью для кратковременного совместного времяпрепровождения. Цель сбора – зрелище. Публику объединяет психическая связь. Из-за наличия общей цели публикой проще управлять, чем толпой или массой. Но любой инцидент может сделать ее практически неуправляемой (бойня, ссора). Публика собирается из-за желания потребления одинакового духовного или информационного продукта. В отличие от толпы или массы, формируется не на территориальной, а на духовной базе.

Виды толп

Автором концепции, известной как «психология толпы», является Гюстав Лебон. Впервые понятие «коллективного бессознательного» предложил Карл Юнг, а после него изучением явления занялись и другие ученые: Зигмунд Фрейд, Элиас Канетти, Габриэль Тард.

Книга о психологии толпы написана Лебоном в 1984 году, но информация в ней по сей день остается актуальной.

Виды толпы в социальной психологии рассматриваются с разных точек зрения. Существует несколько основных разновидностей, рассмотрим их далее.

По степени активности

Масса людей, характеризующаяся степенью активности, может быть активной и пассивной:

- активная толпа – это группа эмоционально возбужденных индивидуумов, которые готовы к действиям;

- пассивная толпа – это менее эмоциональные участники группы, которые не проявляют рвения к поступкам и дальнейшим серьезным шагам.

Пассивной толпой легко управлять, поскольку люди в ней не проявляют активности, хотя в то же время могут испытывать яркие эмоции.

По характеру эмоциональности

Каждое скопление людей характеризуется общими эмоциями. Среди них:

- восторг (концерт, праздник, ярмарка);

- паника (авария, пожар, землетрясение);

- агрессия (митинг, пикет).

Восторженная публика менее опасна, чем агрессивная, но наибольшую угрозу представляет паническое скопление людей. В таком случае люди без разбора бегут в разные стороны, спасаясь от опасности. В этой группе часто получают травмы и увечья.

По степени стихийности

Толпа – само по себе стихийное явление, однако оно отличается и делится на организованную и ведомую группу.

Организованная масса людей часто действует в рамках плана. Например, праздничное шествие на праздник Весны и Труда 1-го мая или «Бессмертный полк» в День победы. Такой группой легко управлять, поскольку она собралась для определенных целей.

Ведомое скопление народа образуется в результате зачинщиков, которым впоследствии и подчиняются участники. Если лидер прекратит действия, возбуждающие толпу, зрителям и зевакам придется просто уйти, так как смотреть будет уже не на что.

Литература

Рассматриваемый феномен отлично обрисован великим поэтом М.Ю. Лермонтовым в его стихотворении под названием «Как часто пёстрою толпою окружен…». В данном произведении литератор умело изобразил презираемое им общество, обличив жизненный «маскарад» и холодную бездушность светского общества.

Ему удалось как нельзя лучше передать нагромождение образов, а такие речевые фигуры, как «приличье стянутых масок», «бездушные люди», «давно бестрепетные руки» и «дикий шёпот затверженных речей» будто бы переносят читателя в ту атмосферу – да что там, в тот зал, где и происходил бал. Про стихотворение «Как часто пёстрою толпою окружен…» на самом деле можно рассказать больше, провести намного более подробный и глубокий анализ. Впрочем, каждый и так найдёт в нём нечто цепляющее, берущее за душу. Обязательно стоит его прочитать хоть раз.

Свойства толпы

В толпе работает механизм заражения. Действует это так же, как и физическое заражение. Человек может «заразиться» даже чуждыми ему мыслями и идеями, находясь в толпе. Заражение бывает сильнее воли отдельного человека. Но сам механизм до конца не изучен. Заражение может передаваться от одного человека десяткам других, а не только от одного к другому.

В толпе отключается индивидуальный рациональный контроль. Логика и разум бессильны против бушующей энергии толпы. Когда массово сжигали ведьм, или христиан во время гонений, не все люди в толпе были ярыми сторонниками этих движений. Но единый дух толпы, ярости и борьбы захватывал разум человека, и он тоже кидал палки в костёр. После происшествия человек может «очнуться», испытывать сожаление и стыд о содеянном. Но в процессе, в толпе всё личное отключается.

У толпы нет способности к осознанности. Так же, толпа подвержена влиянию образов, эмоций, у неё сильное воображение. Приём образов может быть несколько, не связанных между собой. Если рассматривать толпу, как живой организм, то это ребёнок, причём гиперактивный и расторможенный: не осознаёт своих действий и их последствий, мыслит образами, ведом желаниями и импульсами, обладает высоким уровнем энергии. Реагирует толпа только на приказы и обещания.

Толпа интегративна. Всегда есть что-то объединяющее этих людей. Этим свойством пользуются руководители, проводя планёрку, например. Коллектив заряжается энергией, общим настроем, идеями. Так отдельные сотрудники становятся коллективом.

Толпа категорична и внушаема, диффузна и безответственна.

Фото William White on Unsplash

Не сливаться с толпой очень сложно, для этого важно помнить о целях твоего прихода сюда – на работу, на концерт или митинг. Помни, для чего ты здесь и это удержит тебя от захваченности толпой

Духовное единство

Многие исследователи, предметом изучения которых стала психология масс, сходятся на том, что толпа — общество неорганизованное. Основной ее характеристикой всегда было духовное единство. В этом случае его можно сравнивать с чем-то наподобие крайне заразного инфекционного заболевания. Главным «симптомом» заболевания является состояние аффекта, которое в момент сильного эмоционального всплеска распространяется с высокой скоростью.

В качестве исключения, подтверждающего вышеописанное правило, можно рассматривать толпу, которая сформировалась в результате объединения людей, имеющих похожий образ мышления. Интегрироваться смогут только единомышленники, а не все те, кто был заражен общим эмоциональным состоянием.

Особенностью любой, особенно агрессивной группы, является категоричность убеждений и консерватизм. Их так же можно расценивать, как фундамент для духовного единства. На основании того, что толпа абсолютно уверена в правильности проведенной границы между истиной и заблуждениями, ей присуща нетерпимость.

Как управлять толпой

Управление толпой – сложный и непредсказуемый процесс. Если это организованная пассивная масса народа, выполняющая действия по алгоритму, контролировать ее несложно. Если же столпотворение образовалось стихийно и обладает агрессивным или паническим характером, остановить его практически невозможно.

Как и любой психологический феномен, психология толпы используется для достижения личных интересов зачинщиками. Среди таких интересов могут быть:

- внушение собственного мнения;

- продажа товаров или сбор денег;

- нападение на людей;

- разрушения и вандализм;

- призыв к действию.

Изучение видов толпы в психологии позволило ученым выделить некоторые особенности, которые дают инструменты управления большой публикой.

- Демонстрация силы и власти. Потерявшись в толпе, человек инстинктивно начинает поиск сильного участника. Бесструктурное, стихийное собрание людей имеет довольно примитивный характер, поэтому показательное применение силы и власти помогает наладить управление группой людей.

- Экспрессивность выступления. Люди, случайно попавшие в массовое скопление, ищут объект внимания, лидера, которому можно доверять. Часто им становится экспрессивный индивидуум, громко декларирующий свое мнение и ярко выражающий эмоции.

- Информативные выступления. Возбужденная публика требует действий, а не красноречивых высказываний, которые не несут смысла. При помощи правильно подобранных лозунгов настроение толпы можно корректировать и направлять в нужное русло.