Мечи средневековья

Содержание:

- Другое

- Метательное оружие

- Висбю: захороненные в кольчугах

- СЛАВЯНСКОЕ ОРУЖИЕ

- Африканская молния

- Сокрушитель мечей

- Строение меча

- Война и мир

- Защищающая экипировка в эпоху Средних веков

- Другое[править | править код]

- Братские перезахоронения

- Классификация метательного оружия

- Кылыс

- Одноручные мечи

- Первое огнестрельное оружие

- Геометрия и алгебра

- Недостатки фальшионов

- Необычные мечи Мира

- Языком математики: динамические (алгебраические) фракталы

- Меч

- Зубастое дерево

- Летящий ворон и пчелиный рой

- Греческий огонь

- Фортификация[править | править код]

Другое

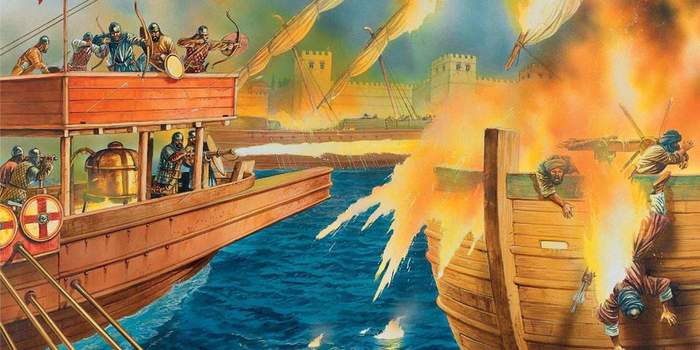

Использование Греческого огня. Миниатюра Мадридского списка «Хроники» Иоанна Скилицы.

- Гуляй-город — русская мобильная оборонительная система

- Греческий огонь — византийское зажигательное оружие, прообраз огнемёта

- Конница — применение коней на войне

- Аркан или Лассо — метательная петля

- Капкан — приспособление для поимки или повреждения ног

- Чеснок (противоконное заграждение) — шипы для повреждения копыт

-

Рогатка (заграждение)

Испанский всадник (en:Cheval de frise) — в частности используются копья крест накрест

— укреплённые колья против кавалерии

- Духовые трубки — для метания преимущественно отравленных шипов за счёт давления воздуха

- Боевая цепь — оружие, в котором ударным элементом является цепь, иногда с шипами

-

Кнут, Хлыст

Бако (кнут) — китайский бич

— ударный элемент — кожа, верёвка, прут или трость

-

Плётка

Нагайка — казацкая и татарская

— ударный элемент — переплетённые кожаные ремни

- Яд — оказывает отравляющее действие

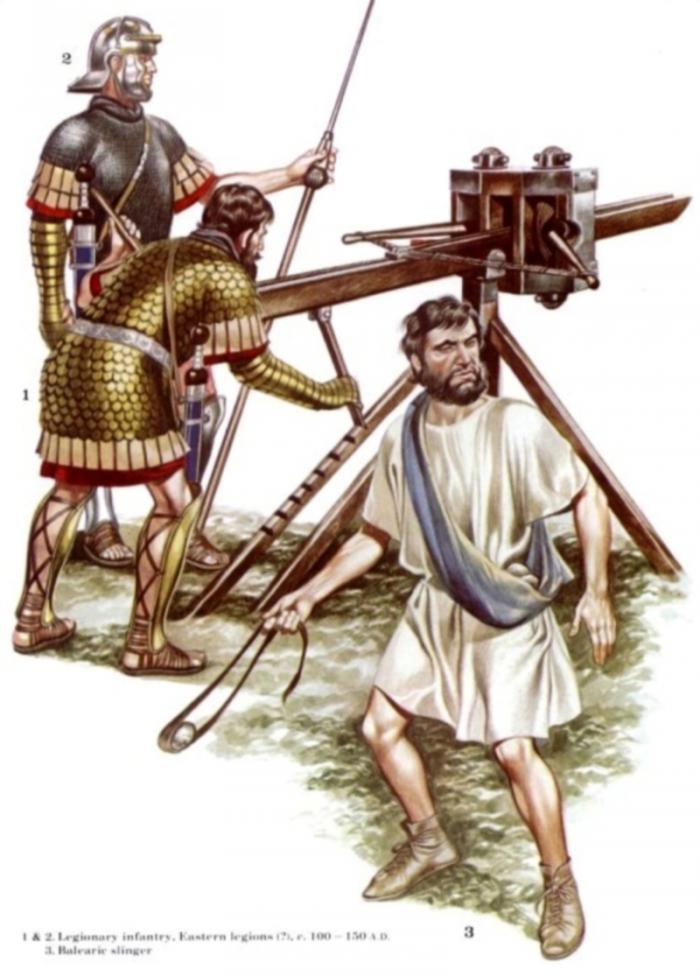

Метательное оружие

Композитный лук

-

Лук — для метания стрел за счёт силы натяжения

-

Длинный лук — более 7 дм

- Длинный английский лук — 1,7 — 2,1 м, дугообразный

- Длинный новгородский лук — от 1,9 м, М-образный

- Японский длинный лук — 2,1 — 2,5 м, асимметричный

- Короткий лук — менее 7 дм

-

Длинный лук — более 7 дм

-

Самострел — лук на ложе с механическим спуском тетивы

- Арбалет — европейский самострел

- Шнеппер — самострел, мечущий небольшое ядро

- Стрела — наконечник на древке с оперением

- Праща — полоса из ткани или кожи для метания снарядов за счёт центробежной силы

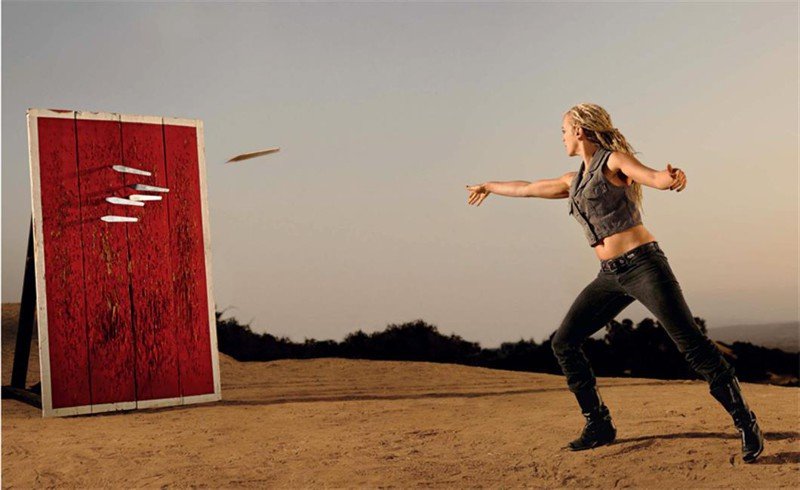

Метаемое оружие

- Метательный нож — нож, приспособленный для метания

- Молния (оружие) — африканское метательное оружие

- Сюрикэн — японское метательное оружие, обычно в виде звёздочки

- Томагавк — североамериканский топор

- Франциска — европейский метательный топор

- Хёлбэт — европейский метательный топорик

- Чакра (оружие) — индийское метательное кольцо

-

Метательная булава

Бумеранг — искривлённая метательная палица, некоторые способны лететь по возвратно-круговой траектории

— булава, приспособленная для метания

Висбю: захороненные в кольчугах

В Балтийском море есть остров Готланд, сейчас принадлежащий Швеции. На этом острове удалось обнаружить самую интересную находку — захоронение воинов, павших в битве при Висбю в 1361 году. Датская армия, состоявшая из профессиональных воинов — рыцарей и наёмников, — разгромила местное ополчение. Описания этого сражения не осталось.

Сражение при Висбю», художник — Ангус МакБрайд

Это одна из многочисленных битв Средневековья, которые могли не удостоиться внимания учебников — если бы не уникальное захоронение.

В нескольких братских могилах были найдены останки 1185 погибших воинов. Интересно, что похоронили их в доспехах. Обычно победители снимают всё ценное, но тут что-то помешало. По одной из версий, датчане сначала замешкались, а потом по-быстрому решили всех захоронить из-за угрозы эпидемии. На июльской жаре трупы стали быстро разлагаться.

По другой версии победители собрали мечи и прочее оружие, но просто поленились, побрезговали снимать доспехи с убитых. Поэтому археологам для изучения досталось много кольчуг и пластинчатых доспехов. А вот шлемов и клинков нет! Некоторые доспехи сильно устарели — они явно передавались по наследству.

Останки воинов извлекли и изучили, а затем провели судебно-медицинскую экспертизу. Неожиданностью стал характер ранений. Более двух третей воинов получили ранения в голени. Кому-то из ополченцев одним ударом даже отсекли обе ноги. А вот ранений рук обнаружилось довольно мало. Судя по всему, техника боя была отработанной. Датские воины сначала наносили противнику удар под щит, в ногу. Если в левую — то её рубили с наружной стороны, если в правую — то с внутренней. А упавшего и раскрывшегося раненого воина добивали ударом в голову.

Жизнь этого бедняги, скорее всего, оборвал длинный меч

В фильмах про Средневековье такие схватки не показывают.

Рост погибших — в пределах 167-171 сантиметров. Это были не профессиональные воины, которые хорошо питались с детства и вели здоровый образ жизни, а сельские ополченцы.

СЛАВЯНСКОЕ ОРУЖИЕ

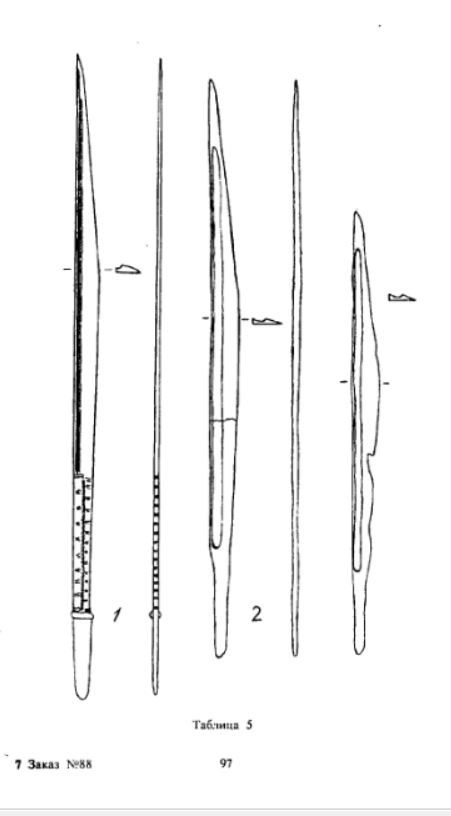

КОПЬЁ СУЛИЦА

Сулица-это вариант славянского копья. Его размеры не достигали размеров стандартного копья, но при этом он был больше стрелы для лука. Такие копья имели широкий выбор форм, начиная от ромба и заканчивая конусными.

По находкам археологов длина одного такого копья составляла около метра. Их так же было принято собирать в кучу, формируя так называемые колчаны.

Использовалась же сулица лишь на начальных этапах боя. По боеспособности её можно сравнить с тяжёлым дротиком. Своё применение она нашла у конных всадников и пехоты.

РОГАТИНА

Она является русским изобретением. Вес такого оружия в среднем равен одному килограмму, наконечник имел размер от тридцати до семидесяти сантиметров.

Такой вид снаряжения нашёл своё применение при охоте на крупный вид зверя, а так же в бою при обороне от всадников. Спустя время её заменили на более эффективные пики.

СОВНЯ

Совня

Совня является мирным прототипом глефы. Состоит из древка и насаженного на него вертикальным способом клинка с одним лезвием. Как один из видов оружия его стали использовать в связи с отсутствием лучших вариантов вооружения.

Первое упоминание значится в двенадцатом веке. Хотя оно не отличалось особым качеством своё распространение получило в период борьбы с поляками и шведами. Материал в то время был очень дешёвый, и изготовление не вызывало ни каких трудностей. Однако к семнадцатому веку качество материала улучшилось, что позволило использовать в офицерских кругах.

БЕРДЫШ

Бердыш

Бердыш-это колющее и режущее оружие. Его появление зафиксировано приблизительно в пятнадцатом веке. Оно имеет древко длинных размеров. По универсальным свойствам обошел секиру и пику. Использовался охраной и стреляющими войсками. При необходимости можно было использовать вместо подставки.

Отличался дешевизной, простым в использовании. В связи с такими свойствами был издан указ по хранению бердыша у крестьян.

Польский вариант бердыша имел более маленькие размеры до 1,2 метра, и весом от двух до трёх килограмм.

Уменьшенные модификации применялись на вооружении у всадников и конных стрельцов.

Африканская молния

Чёрный континент подарил миру также крайне причудливую традицию метательного оружия. Они применялись разными племенами и назывались по-разному: гангата, кпинга , хунга-мунга и т.д. На сегодняшний день многообразие этих предметов объединяется термином «молния».

Это оружие действительно отличается очень оригинальными очертаниями. Молнии, как и их природный прототип, имеют множество отростков, порой довольно хаотичной формы. Это сделано и для повышения поражающей способности, но в большей степени — для отражения социального статуса и достатка владельца. Не случайно выступ около рукояти нередко напоминает мужские гениталии, символизируя силу и здоровье владельца.

Сокрушитель мечей

Одним из самых странных произведений оружейников Старого Света является кинжал-мечелом, или шпаголоматель.

Мечелом — защитное вспомогательное оружие, которое использовалось в паре с длинным мечом или рапирой. Глубокие зубцы на одной из сторон лезвия предназначались для того, чтобы ловить вражеский клинок или вырывать его из рук.

Боевая эффективность мечелома является предметом дискуссий. Техника владения этим оружием считается очень сложной, а возможные преимущества сильно нивелируются его низкой эффективностью как собственно кинжала.

Некоторые исследователи полагают, что конструкция этого оружия вряд ли даёт возможность сломать клинок противника. Существует также мнение, что все известные экземпляры мечелома являются подделками. Тем не менее, на некоторых из них имеются следы мощных деформирующих воздействий.

Сама по себе идея оружия, предназначенного главным образом против вражеских клинков, появлялась и в других уголках земного шара. Один из самых известных примеров существует в той же Японии. Это дзюттэ — устройство, состоящее из толстого незаточенного металлического стержня и специальной односторонней гарды, как раз и предназначенной для ловли оружия противника.

Традиционно дзюттэ относят к кинжалам, несмотря на то, что фактически это небольшая металлическая дубинка. Данным оружием пользовались подразделения полиции и ниндзя.

Строение меча

Строение меча

- эфес — совокупность компонентов: рукояти, крестовины и навершия. В зависимости от того, открытый был эфес или нет определялась степень защиты пальцев;

- клинок — боевая часть ружья с зауженным концом;

- навершие — верхушка орудия, выполненная из тяжелого металла. Служила для балансировки веса, иногда украшалась дополнительными элементами;

- рукоятка — элемент из дерева или металла для удержания меча. Зачастую, поверхность делали шероховатой, чтобы оружие не выскальзывало из рук;

- гарда или крестовина — возникла в период развития фехтовального искусства и позволяла обезопасить руки в бою;

- лезвие — режущий край клинка;

- острие.

Война и мир

Как уже отмечалось выше, один из природных объектов, имеющих фрактальные свойства, — это береговая линия. С ним, а точнее, с попыткой измерить его длину, связана одна интересная история, которая легла в основу научной статьи Мандельброта, а также описана в его книге «Фрактальная геометрия природы».

Речь идет об эксперименте, который поставил Льюис Ричардсон — весьма талантливый и эксцентричный математик, физик и метеоролог. Одним из направлений его исследований была попытка найти математическое описание причин и вероятности возникновения вооруженного конфликта между двумя странами. В числе параметров, которые он учитывал, была протяженность общей границы двух враждующих стран. Когда он собирал данные для численных экспериментов, то обнаружил, что в разных источниках данные об общей границе Испании и Португалии сильно отличаются.

Это натолкнуло его на следующее открытие: длина границ страны зависит от линейки, которой мы их измеряем. Чем меньше масштаб, тем длиннее получается граница. Это происходит из-за того, что при большем увеличении становится возможным учитывать все новые и новые изгибы берега, которые раньше игнорировались из-за грубости измерений. И если при каждом увеличении масштаба будут открываться ранее не учтенные изгибы линий, то получится, что длина границ бесконечна! Правда, на самом деле этого не происходит — у точности наших измерений есть конечный предел. Этот парадокс называется эффектом Ричардсона.

Защищающая экипировка в эпоху Средних веков

Средневековые доспехи в Западной Европе

Принято считать, что впервые доспехи из кольчуги изобрели кельты в далеком 500 г. до нашей эры. Постепенно, в результате победного движения кельтской армии по просторам Европы, эти доспехи появились во всех поселениях средневекового континента. Со временем этот вид защитной брони значительно усовершенствовали – в состав его конструкции были добавлены пластины из металла, которые защищали владельца от рубящих и проскальзывающих ударов. Отсюда взял свое начало латный доспех.

Однако даже при острой необходимости наличия защиты от оружия врага, иметь средневековое снаряжение защиты могли позволить себе далеко не все воины, проживающие в Средние века. Богатые жители тех времен заказывали себе индивидуальную броню, которые изготавливались исключительно для них. Простые же солдаты приобретали уже готовое снаряжение, а затем подстраивали его под свои параметры.

Надо отметить, что качественные доспехи могли защитить от поражений меча, стрелами, а, порой, и от начальных видов огнестрельного оружия почти в ста процентах случаев. Если говорить о практичности защитной экипировки, то носить его начинали учиться еще в юношеском возрасте, поскольку масса таких доспехов была больше 30 кг.

Другое[править | править код]

Использование Греческого огня. Миниатюра Мадридского списка «Хроники» Иоанна Скилицы.

- Гуляй-город — русская мобильная оборонительная система

- Греческий огонь — византийское зажигательное оружие, прообраз огнемёта

- Конница — применение коней на войне

- Аркан или Лассо — метательная петля

- Капкан — приспособление для поимки или повреждения ног

- Чеснок (противоконное заграждение) — шипы для повреждения копыт

-

Рогатка (заграждение)

Испанский всадник (en:Cheval de frise) — в частности используются копья крест накрест

— укреплённые колья против кавалерии

- Духовые трубки — для метания преимущественно отравленных шипов за счёт давления воздуха

- Боевая цепь — оружие, в котором ударным элементом является цепь, иногда с шипами

-

Кнут, Хлыст

Бако (кнут) — китайский бич

— ударный элемент — кожа, верёвка, прут или трость

-

Плётка

Нагайка — казацкая и татарская

— ударный элемент — переплетённые кожаные ремни

- Яд — оказывает отравляющее действие

Братские перезахоронения

Есть точка зрения, что этих погибших воинов погребли сразу после битвы. А примерно через двадцать лет их останки перезахоронили — этим и вызвана некомплектность скелетов, поскольку некоторые кости остались на старом месте.

Вообще перезахоронение останков фиксируется источниками и для других сражений Средневековья. После битвы при Пуатье(1356) тела многих благородных воинов похоронили в церквях. После Азенкура(1415) погибших там рыцарей перевезли и захоронили в их родовых землях. А после сражения при Шрусбери(1403) средневековый хронист сообщил о перезахоронении 2291 тел, причём размеры братской могилы составили 160 футов в длину, 68 в ширину и 60 в глубину. Это захоронение археологам обнаружить пока не удалось.

Реконструкция ранения Генриха V в битве при Шрусбери

Классификация метательного оружия

Существует несколько видов классификации метательного оружия, все они основаны на особенностях его конструкции и применения. Прежде всего, выделяют две большие группы:

- ручное метательное оружие;

- метательные машины.

К первой группе относятся луки, пращи, рогатки, арбалеты, топоры, сюрикэны, а ко второй – более крупные виды метательных устройств, которые зачастую применялись во время взятия вражеских городов или крепостей: катапульты, баллисты, требуше и др.

В свою очередь, ручное метательное оружие можно разделить на:

- условно метательное;

- оружие, которое работает за счет упругих свойств материалов, а также удлинения рычага;

- метательное.

К первой группе относятся те виды холодного оружия, которые изначально не были предназначены для метания. Например, боевой нож, топор, молот. Хотя, в этом случае иногда трудно провести четкую границу: существовали (и существуют) специальные метательные ножи, топоры (томагавки), которые вполне можно было бросить в противника. Некоторые виды копий предназначались для метания в противника, а другие – только для использования в ближнем контактном бою.

Ко второй группе относится метательное оружие, которое можно назвать классическим: луки, арбалеты, пращи, а также различные копьеметалки. Сюда же можно отнести и духовое оружие: трубки, которые стреляют шипами или стрелками (обычно отравленными), весьма популярные у примитивных племен Африки и Южной Америки.

Также метательное оружие классифицируется по количеству компонентов, которые входят в его состав:

- однокомпонентное;

- многокомпонентное.

К первой группе относятся метательные копья, ножи, топоры, а ко второй – лук, арбалет, праща, рогатка или духовая трубка.

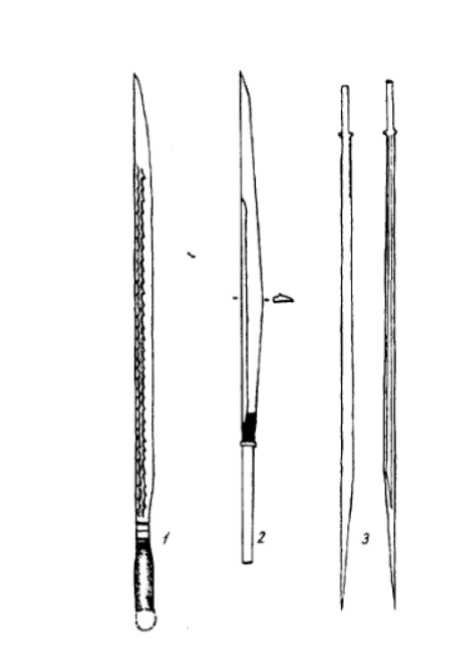

Кылыс

Кылыс – это своего рода якутский палаш: длинноклинковое однолезвийное оружие специфической конструкции. Кылыс был в ходу у якутов в XV-XVI веках, и свое происхождение он, скорее всего, ведет от прямых мечей монголов.

Выглядел он приблизительно вот так:

Как то, что снизу

Нижний девайс на этом фото подписан как якутская сабля XIX века. Это практически “современная” поделка, в девятнадцатом столетии национальное клинковое оружие в Якутии не использовалось за отсутствием в нем надобности. Русские власти прекратили постоянные междоусобицы, которые вели между собой якутские племена, и оружие у них сохранилось либо универсальное, либо чисто охотничье.

Так что эта “сабля” – вроде красивого сувенира, но историческим формам старинных мечей кое-как соответствует. Хотя именно что кое-как – ятаганного изгиба традиционный кылыс не имел…

Исторический боевой кылыс XV-XVI века, если верить археологическим данным, имел прямой однолезвийный клинок до 1 метра длиной (в среднем 80-90 см), который слабо расширялся к середине, и резко сужался обратно к острию. К сожалению, фотографий настоящих кылысов из музеев я найти не смог, поэтому вот вам иллюстрация из труда Ф. Ф. Васильева “Военное дело якутов”:

Традиционные кылысы из археологических материалов

Подобная форма клинка – прямой обух, но выгнутое к середине лезвие – вообще характерно для многих народов Сибири и Дальнего Востока, особенно для тюркских и тунгусо-маньчжурских.

Кстати, по-хакасски “хылыс” – сабля…)))

На правой голомени кылыса часто находится узкий дол, сдвинутый к обуху. На левой дола нет, зато заточка присутствовала обычно только с левой стороны. Это опять-таки характерно для всего клинкового оружия якутов.

Существовал также и более легкий вариант кылыса – болот, напоминающий шпагу или кончар. Возможно, кстати, что от древних кончаров монгольской тяжелой кавалерии он и ведет свою родословную.

Два крайних справа – болоты

Изогнутое клинковое оружие вроде сабли большого хождения у якутов, в отличие от других тюркоязычных народов, не имело, хотя термин, обозначающий саблю, имелся – “саабылаан”, и он – лингвистическая загадка. Это слово произошло от русского “сабля” – или от древнего прото-тюркского корня, от которого, между прочим, пошел и русский термин? Т. е. “саабылаан” появился в якутском языке до прихода русских, или уже после?

Как бы то ни было, а кривых сабель у якутских воинов как-то не отмечено. В основном все клинковое оружие – прямое, с прямым обухом и выгнутым лезвием.

Кстати, найден и один “полуторный” меч – кылыс с длиной клинка в 116 см, а хвостовика – 17 см. Длина рукояти у него, таким образом, была под 20 сантиметров. Натуральный гранд-фальшион из таежных краев!))

Еще раз повторюсь – уже в XVIII веке якутский меч умер. Прекратились, благодаря внешнему управлению, междоусобные распри, и нужда в боевом оружии исчезла. К тому же русская власть просто-напросто запретила производство мечей.

А вот пальма… Пальма осталась ))

Одноручные мечи

Первые, откованные в Галлии спаты отличало смешанное назначение: в первую очередь они должны были служить для индивидуального боя, и лишь во вторую — для конного. Но именно их пригодность к использованию всадником и позволило этому «варварскому» оружию покорить сердца римлян.

|

Куда же рыцарю без меча? |

Позже удобство мечей для кавалерии привлекло к ним внимание франков. Сидя на лошади без стремян, трудно было размахиваться секирой, копье же ломалось слишком быстро

Меч всаднику был просто необходим.

Эпоха 60-70-сантиметровых мечей «смешанного назначения» подошла к концу в 7 веке. Появление седел со стременами и увеличение роста лошадей в этот период потребовали удлинить клинки — так, чтобы ими можно было наносить удары с очень высокого коня.

На смену спатам пришли длинные мечи каролингского типа. Первое время по сохранившейся еще с галльского времени традиции их обычно ковали без острия. Позже, когда распространение кольчуг сделало рубящие удары сравнительно легких клинков неэффективными, рыцарское оружие стало приспосабливаться и для уколов.

|

Длина одноручных мечей была относительно стандартной, так как зависела от роста лошади, а не всадника. |

В 11-12 веках длинные мечи стали такими, какими их сегодня и представляют: обоюдоострый узкий колюще-рубящий клинок, постепенно сужающийся к острию, крестообразная гарда и рукоять с уравновешивающим клинок «яблоком». «Нормальными» для одноручных мечей можно считать длину лезвия 85 сантиметров и вес 1,4 килограмма — почти такой же, что и у спат римского времени. Характеристики эти, впрочем, варьировались в очень широких пределах.

Длина и вес «обычного средневекового меча» не случайно становятся предметом постоянных споров. Невозможно с уверенностью назвать какой-либо из сохранившихся до нашего времени мечей «средним» или «типичным». В то время каждый воин выбирал себе клинок по руке. Мечи даже одинакового назначения разнились между собой по массе в такой же степени, как и физические возможности их владельцев. Один клинок запросто мог быть вдвое тяжелее другого.

Еще в середине 19 века европейские военные скептически относились к «артистическому» азиатскому режущему оружию, находя его слишком легким для парирования ударов. В средние же века, когда качество стали было низким, оружие легче 1 килограмма вообще не могло считаться рубящим.

В сказках, сагах и летописях небольшой вес меча никогда не упоминается в качестве его достоинства. Напротив, легендарный меч неизменно описывается, как очень тяжелый, неподъемный для «не героя».

|

Мечи с клинками длиной до 90 сантиметров обычно носили в ножнах. |

Массивный клинок лучше подходил для рубки щитов и доспехов, давал преимущества при парировании сильных ударов, и, главное, обладал большей прочностью. А ведь живучесть меча была вопросом жизни и смерти. В поединке мечников, когда от щитов летели щепки, а от клинков — искры, побеждал тот, чье оружие выдерживало дольше. Так что лучшим считался именно самый тяжелый меч. Лишь бы у воина хватало сил владеть им.

Но вот с силой-то у средневековых европейцев дела обстояли далеко не блестяще. Подлинные рыцарские доспехи сегодня налезут разве что на подростка. Да и женские платья с талией 45 сантиметров наводят на мысль, что в ту пору Европу населяли не люди, а какие-то анимешные эльфы: камень за пазуху — и никакой ветер не страшен.

|

Исключением были норманны — жители Скандинавии. При той же, что и у каролингских мечей, длине, вес мечей викингов достигал 2 и даже 3 килограммов. Но ведь именно в такой пропорции жители Скандинавии в ту пору превосходили силой жителей континентальной Европы. |

Получается, что для одноручного меча можно указать как минимум три стандарта массы: 1-1,5 килограмма для средневековых европейцев, 2 для викингов, и 3 для викингов, какими их теперь принято представлять.

|

Норманны — «люди севера». Ветром не сдувались. |

Первое огнестрельное оружие

Простейшие огнестрельные приспособления, которые назывались ручницами, появились в средневековом Китае в середине XII века. В этот же период испанские мавры уже использовали первые самопалы. С начала XIV века так называемые «огнебойные трубы» стали использоваться в сражениях, которые имели место на территории Европы.

Ручница – это высверленная изнутри металлическая болванка, которая весила около 6 кг и работала с небольшими снарядами из свинца. Впрочем, в Европе свинец был достаточно редким металлом, поэтому самопалы в большинстве случаев заряжались камнями. Запал ручницы поджигался свечой – ее упирали в специальное отверстие, и искрящие кусочки тлеющего дерева поджигали порох внутри ствола. Следует отметить, что первое огнестрельное оружие было неточным, поэтому наиболее эффективный выстрел можно было произвести только практически в упор.

Геометрия и алгебра

Изучение фракталов на рубеже XIX и XX веков носило скорее эпизодический, нежели систематический характер, потому что раньше математики в основном изучали «хорошие» объекты, которые поддавались исследованию при помощи общих методов и теорий. В 1872 году немецкий математик Карл Вейерштрасс строит пример непрерывной функции, которая нигде не дифференцируема. Однако его построение было целиком абстрактно и трудно для восприятия.

Поэтому в 1904 году швед Хельге фон Кох придумал непрерывную кривую, которая нигде не имеет касательной, причем ее довольно просто нарисовать. Оказалось, что она обладает свойствами фрактала. Один из вариантов этой кривой носит название «снежинка Коха».

Идеи самоподобия фигур подхватил француз Поль Пьер Леви, будущий наставник Бенуа Мандельброта. В 1938 году вышла его статья «Плоские и пространственные кривые и поверхности, состоящие из частей, подобных целому», в которой описан еще один фрактал — С-кривая Леви. Все эти вышеперечисленные фракталы можно условно отнести к одному классу конструктивных (геометрических) фракталов.

Другой класс — динамические (алгебраические) фракталы, к которым относится и множество Мандельброта. Первые исследования в этом направлении начались в начале XX века и связаны с именами французских математиков Гастона Жулиа и Пьера Фату. В 1918 году вышел почти двухсотстраничный мемуар Жулиа, посвященный итерациям комплексных рациональных функций, в котором описаны множества Жулиа — целое семейство фракталов, близко связанных с множеством Мандельброта. Этот труд был удостоен приза Французской академии, однако в нем не содержалось ни одной иллюстрации, так что оценить красоту открытых объектов было невозможно.

Несмотря на то что это работа прославила Жулиа среди математиков того времени, о ней довольно быстро забыли

Вновь внимание к ней обратилось лишь полвека спустя с появлением компьютеров: именно они сделали видимыми богатство и красоту мира фракталов

Недостатки фальшионов

Однако вес фальшиона также мог оказаться и его недостатком. Историки считают, что атака тяжелым оружием предполагает более широкие и размашистые движения, которые оставляют воинов открытыми для удара противника. Это может оказаться не таким критичным в поединке один на одни, но очень неблагоприятно на поле боя, поэтому фальшион являлся лишь вспомогательным оружием рыцарей. Еще одним недостатком является его длина. Большинство фальшионов – мечи короткие, что предполагает ближний бой. Солдаты должны были подпустить своих противников на близкую дистанцию, прежде чем нанести удар, и тем самым подвергали себя опасности.

Агрегатор новостей 24СМИ

Необычные мечи Мира

В XVI веке стоит отметить специфичную разновидность цвайхандера — широкий меч фламберг. Его клинок был волнистым, и оставленная им рана имела эффект пилы. Даже если противник выживал, то мертвые лепестки плоти оставались в ране и, загнивая, приводили к смерти воина. Фламберг быстро запретили, а попавшего в плен воина с таким оружием зачастую в качестве наказания лишали руки или казнили.

Широкий меч фламберг

Широкий меч фламберг

В наше время делаются копии из кино и игр. Например, можно приобрести боевой меч — холодное оружие Ведьмака и даже световой из Звездных Войн.

Существуют и созданные умельцами варианты, которыми в реальной ситуации невозможно сражаться и служат они чисто декоративным целям.

Языком математики: динамические (алгебраические) фракталы

Фракталы этого типа возникают при исследовании нелинейных динамических систем (отсюда и название). Поведение такой системы можно описать комплексной нелинейной функцией (многочленом) f (z). Возьмем какую-нибудь начальную точку z0 на комплексной плоскости (см. врезку). Теперь рассмотрим такую бесконечную последовательность чисел на комплексной плоскости, каждое следующее из которых получается из предыдущего: z0, z1=f (z0), z2=f (z1), … zn+1=f (zn).

В зависимости от начальной точки z0 такая последовательность может вести себя по-разному: стремиться к бесконечности при n -> ∞; сходиться к какой-то конечной точке; циклически принимать ряд фиксированных значений; возможны и более сложные варианты.

Меч

Меч был самым главным оружием средневековых воинов.

Быстрое оружие, которое могло наносить как колющие, так и режущие ранения, меч был едва ли не самым эффективным.

Развитие кузнечного дела привело к появлению различных видов мечей и возникновению боевого искусства владения ими. Опытные мечники был известными персонами. Появлялись целые школы и учебники боя, такие как написанный Фиоре де Либери «Цветок битвы», изданный в 1408 году.

- Меч позволял надеяться, что умение и опыт дадут преимущество воину.

- Меч также являлся и статусным оружием, которое легко было демонстрировать как на поле боя, так и в мирной обстановке.

Копье было, конечно же, оружием несущегося галопом всадника. Вся сила коня и человека, сошедшаяся на острие копья, причиняла невероятные разрушения. Но чаще всего копье оказывалось одноразовым оружием, разрушаясь после столкновения. Оно было смертоносным, но малоэффективным в битве, так как использовать его было разумнее всего только одним рыцарем против другого.

Мечи были широко распространены, но короткие копья чаще всего были оружием пехоты.

Копья было дешевле изготавливать, а используемые хорошо обученными солдатами, они оказывались не только смертоносными, но и неплохо противостояли атакам кавалерии. Топоры и секиры нередко использовались наравне с мечами. Чуть менее популярной была булава, но удары, наносимые ею, были не менее смертоносны, свидетельством чему служит множество проломленных черепов, обнаруживаемых на полях древних битв.

Зубастое дерево

Культура американских индейцев долгое время развивалась обособленно, что привело к возникновению оригинальной оружейной традиции.

Её яркий пример — макуауитль. Это тяжёлый плоский кусок твёрдого дерева, к которому по бокам приклеены заточенные куски обсидиана. Прямых аналогов такому мечу-дубине в других культурах нет.

Макуауитль острее традиционных клинков, потому что вулканическое стекло затачивается лучше стали. Массивное деревянное основание позволяло наносить мощные удары — куски обсидиана при этом впивались в тело и оставляли тяжёлые рваные раны.

Макуауитль можно было использовать и как дубину — атаковать плоской стороной, если жертву требовалось оглушить или сбить с ног.

Летящий ворон и пчелиный рой

РСЗО – реактивная система залпового огня. Вернемся в Поднебесную. Китайские инженеры одними из первых задумали массовое применение средневековых РСЗО при помощи пороха.

Древнекитайская залповая система

Одним из вариантов был «Летящий ворон» – повозка, на которой был закреплен квадратный ящик со множеством ячеек, в каждой из которых находилась снаряженная порохом стрела. По команде несколько таких повозок открывали огонь, устраивая в рядах противника картину локального ада вкупе с большим психологическим эффектом. Не все противники средневекового Китая привыкли к оглушительным взрывам. В дополнение к «ворону» использовали и «Пчелиный рой». Так именовалась коробка поменьше, которую могли переносить 1-2 человека, но работала она по тому же принципу, в основном, прямой наводкой.

Греческий огонь

Ещё одна предтеча огнестрельного оружия, получившая особое распространение в Византийской империи. Многочисленные войны на морях, набеги на границы империи с моря вынуждали византийский флот искать средство гарантированного поражения вражеских кораблей.

Применение греческого огня

Даже наши предки испытали на себе разрушительное действие «греческого огня». Из специальных труб во вражеский корабль метали зажигательную смесь, состав её точно неизвестен, предположительно, это была смесь нефти, серы, негашеной извести. Состав в считанные минуты распространял огонь, который пожирал деревянные корабли и горел даже на воде. Эта смесь надолго дала византийцам преимущество на море.

Фортификация[править | править код]

Новгородский кремль

Китайская стена

-

Крепость

- Кремль — русский город-крепость

-

Замок (строение)

Motte and bailey

— европейская крепость — дом феодала

- Острог (укрепление) — деревянное укрепление

-

Оборонительная стена

Великая китайская стена

— часть крепости либо отдельное сооружение

- Оборонительная башня — часть крепости

-

Ворота — большие двери для прохода в крепость

- Герса — двигающаяся вертикально решётка

- Разводной мост — одновременно и ворота, и мост через ров

-

Земляной вал

Змиевы валы

— заградительная насыпь

- Ров — яма, окружавшая крепость

- Подкоп (мина) — тайный подземный ход, в основном для подрыва укреплений

- Засека — заграждение из поваленных деревьев

- Редут — укрепление для круговой обороны